L’Anse Azérot ou de son ancien nom, Anse Sazérot est considérée comme étant un sous- quartier de Derrière Morne comme Bois Jadé, luciole, La Richer, Anse Dufour, ……Les anciens parlaient de l’Anse Azo

L’anse Azérot est une zone agricole qui a connu une intense activité agro industrielle et maritime (pécheurs de L’Anse Dufour et de l’Anse Azérot…)

L’Anse Azérot est située au Sud du bourg de Sainte Marie et fait avec la Richer, la limite avec Trinité.

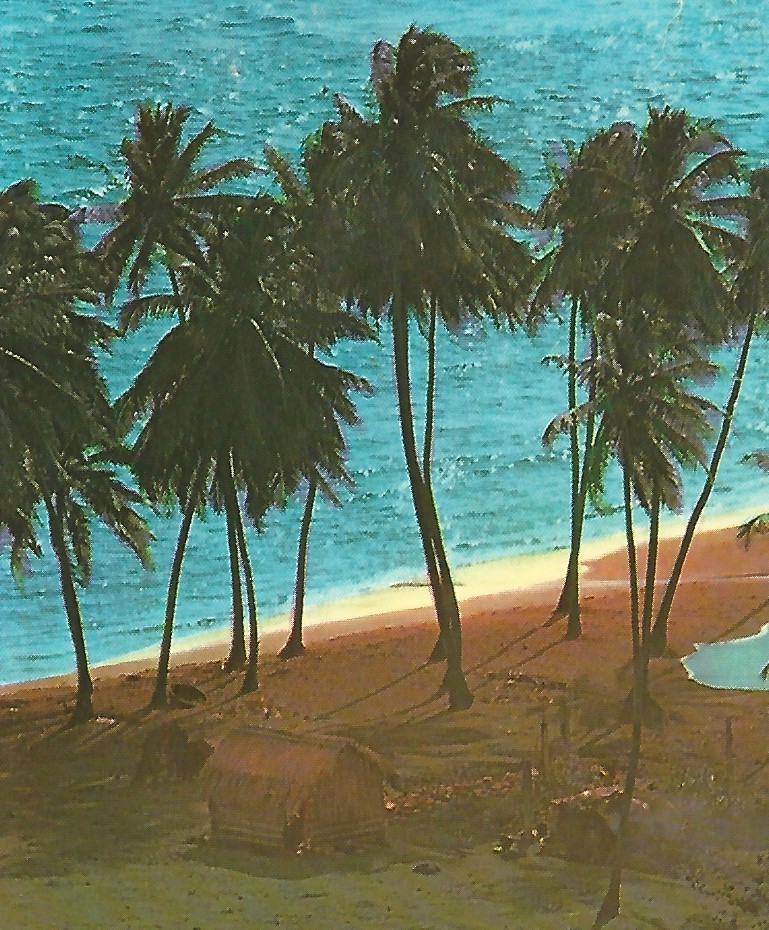

Elle est située entre la Pointe Martineau et le Morne Bataillon. l’Anse Azérot est l’une des dernières plages de la côte nord atlantique

On trouve sur sa partie haute, les mornes et zone de cultures et un habitat concentré le long de la voie de circulation ( RN1) et quelques groupes de maisons isolées .

la voie ferrée qui reliait l’usine de Sainte Marie et le port de Cosmy à Trinité traversait cette zone.

Dans la zone des 50 pas géométriques , l’Anse Azérot a connu une intense activité artisanale (fabrication de la chaux, …) et industrielle (une sucrerie puis distillerie)

Sur la plage de l’Anse Azérot, on peut découvrir les patates bord de mer, les pois de mer, les mancenilliers, les raisins bord de mer, les bois chandelles. ..

La plage est protégée par une barrière madréporique qui fait partie d’une chaine qui part de la caravelle et qui arrive à Pain de Sucre. Cette chaine brise la violence des vagues et créait une sorte de bassin qui fait le paradis des baigneurs.

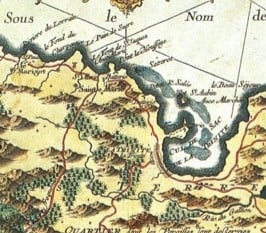

On trouve au large, l’ilet Saint Aubin (ex Ilet Kaerman) qui abrite une colonie de sternes.

Le nom Anse Azérot vient du nom d’un des premiers propriétaires d’habitation qui se trouvait au bord de la mer dans la zone de Petite Rivière Salée. En 1671, la Martinique était divisée en compagnie de milice. Le terrain du nommé Sazérot se trouvait autour des terres de Salomon et Désiré.

L’Anse Azérot fut l’une des premières zones de cultures coloniales de Sainte Marie.

Avant l’arrivée des colons, les premiers habitants étaient les kalinagos, qui vivaient le long de la Rivière Salée, entre Trinité et Sainte marie. Ils ont été expulsés pour la plupart par les colons français.

Des objets de l’époque amérindienne ont aussi été trouvé sur les plages de Sainte Marie (tessons, meules, pilons).

On a trouvé aussi des objets à l’Anse Azérot, Petite Rivière salée, Anse Madame, Pain De Sucre, …

On a découvert dans le secteur de la Richer, des marmites (6 à 8 litres de capacité), des vases ovales (4 à 5 litres), des plaques à cassaves, des jarres à alcool, des bols ainsi que des têtes de tortue, de grenouille, lézard, de lamantins, des haches en roche volcanique d’aspect grossier, quelques pendentifs en pierre.

Après avoir refoulé dans une guerre qui a duré deux années, les autochtones vers l’Est, le rythme d’occupation de l’ile par les français s’accentua. Ils travaillaient sur les petites habitations et cultivaient en particulier du pétun pour l’exportation mais aussi des vivres pour la consommation dans la colonie. Les nouveaux venus sont appelés engagés ; ils travaillaient pour un seigneur propriétaire et s’engageaient pour 36 mois ; A l’issue de cette période, ils recevaient une concession gratuitement (un lopin de terre) qu’ils devaient cultiver. Les colons recrutèrent des africains qui furent mis en esclavage. Ils étaient de plus en plus nombreux. Les premières habitations sont très étirées et étroites. Elles avaient une ouverture sur la mer. La Martinique est divisée en quartiers. Les habitations qui composaient le quartier portaient le nom de leur propriétaire.

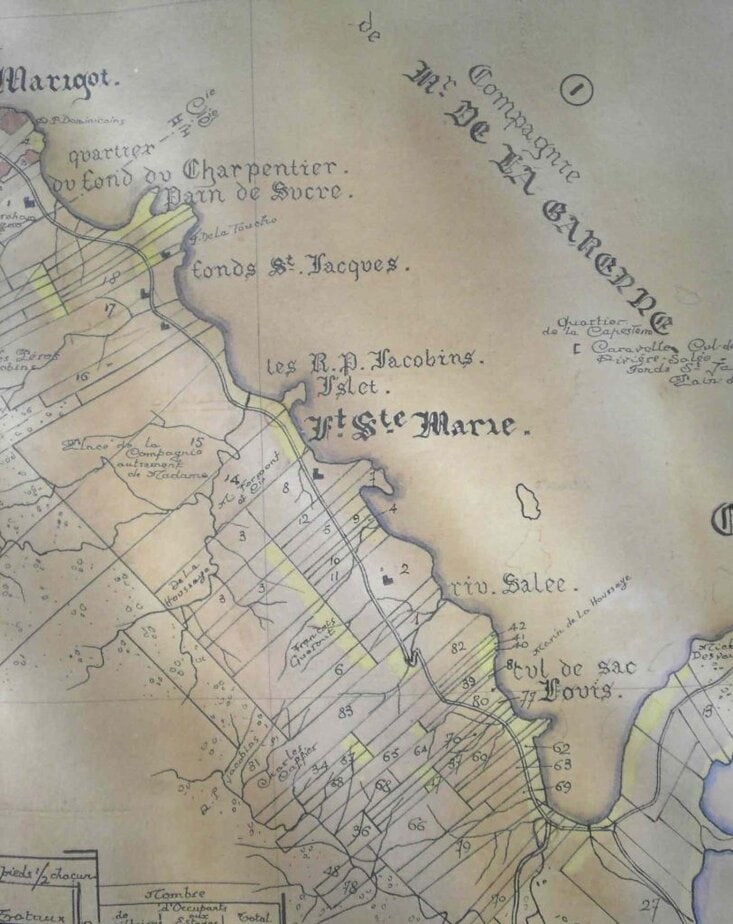

Un recensement fut établi à partir en 1670. Le quartier de Sainte Marie est clairement défini même si la limite avec Trinité reste floue. Le quartier de Sainte Marie fait partie de la Compagnie de La Garenne. Cette compagnie s’étend du Marigot jusqu’à la Pointe de La caravelle. Sainte marie compte dès 1670 des sous quartiers : Rivière Salée( Anse Azérot), Fort Sainte Marie (l’ilet et le bourg), Fonds Saint Jacques et Pain De Sucre. Ces sous quartiers vont devenir plus tard les premiers zones habitées de Sainte Marie. Ils sont tous situés sur la côte et sont formés d’habitations.

Terrier de Sainte Marie de 1671 établi sous forme de tableau

| Lieux | Nombre de Propriétés | Bâtiments | Propriétaires | Cultures |

| Rivière Salée | 12 | Moulin à bœuf/sucrerie | Gueroult Marin De La Houssaye Jacob Luis | Indigo/gingembre Coton |

| Fort Sainte Marie | 4 | Nicolas Lescaude Saint Aubin | ||

| Fonds Saint Jacques | 2 | Moulin à eau Sucrerie marchante | Pères jacobins | Canne à sucre |

| Pain De Sucre | 16 | Moulin à bœuf Sucrerie | Levassor Latouche | Canne à sucre |

| Fonds Charpentier | 4 | Moulin à bestiaux | Abraham Bueno | Canne à sucre gingembre |

| Total | 38 | |||

Sur le site de l’Anse Azérot qui faisait partie du quartier de la Rivière salée, on trouvait d’après le recensement de 1670, cinq petites habitations en partant de la plage. Elles avaient toutes une largeur de 100 pas pour une hauteur de 1000 pas. Seule la propriété de jacob Luis, un juif, était équipée d’une sucrerie. On trouvait des cultures d’indigo, de coton et de gingembre.

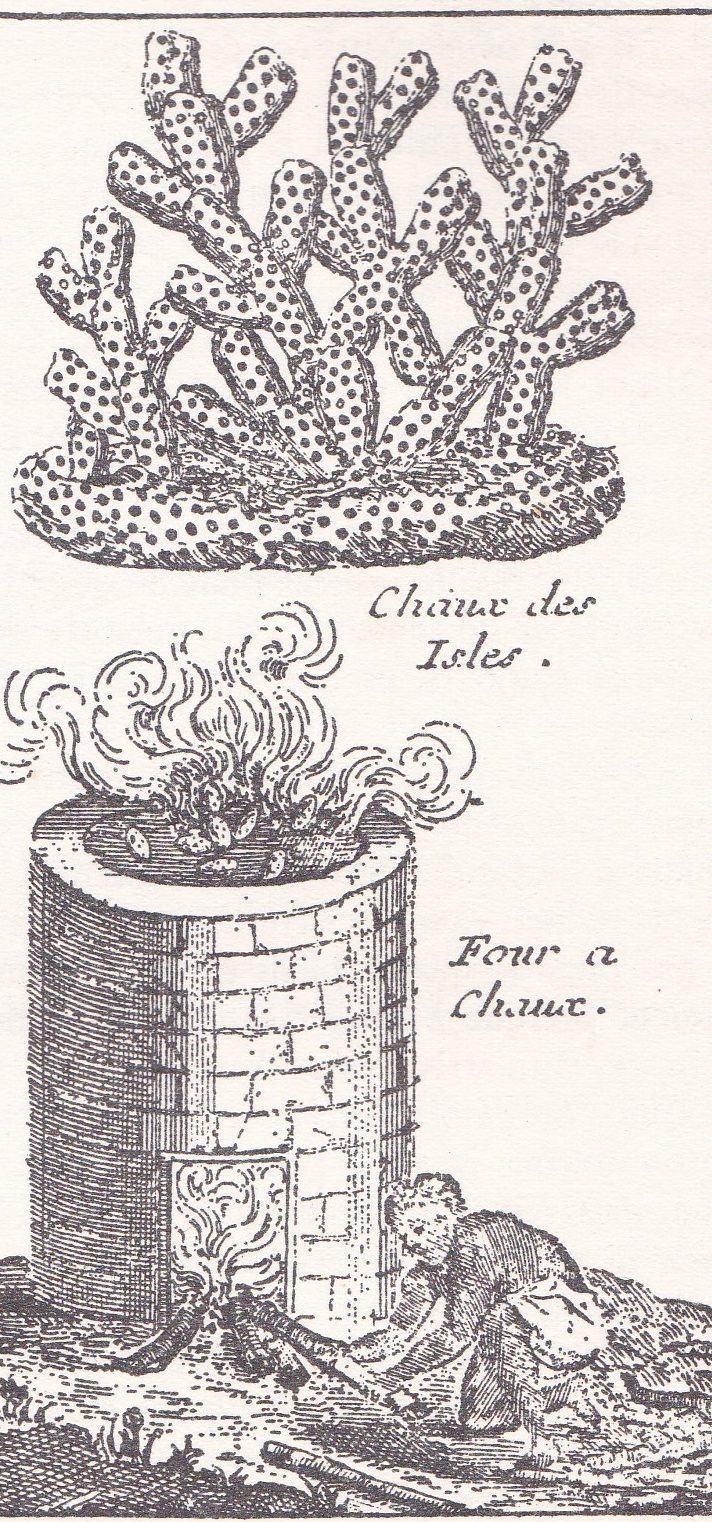

D’après le recensement général qui a été effectué en 1783 et qui fut publié par Ruz De Lavison en 1850, on trouvait 2 fours à chaux à L’Anse Azérot. On peut penser que celui construit par le père Labat y figurait. Le père Labat fit construire ce four dans le cadre de la modernisation de l’habitation des frères jacobins de Fonds Saint Jacques.

Les habitations de l’Anse Azérot ont beaucoup évolué. On a assisté à des remembrements. En 1770, d’après la carte de Moreau Du Temple, le site appartenait à un certain Decipre. Il s’agirait de François Samuel Lahoussaye alias La Houssaye Du Cypre. On y trouvait une Habitation sucrerie. On trouvait aussi d’autres cultures comme l’indigo ou le cacao. L’habitation Anse Azérot devient à la fin du XIXème siècle la propriété de la famille De Laguarigue De Survilliers (Jean baptiste et Jean François) qui abandonna la production de sucre pour livrer sa canne à l’usine de Sainte Marie (On passe de 16 habitations sucreries en 1820 à 23 habitations sucreries en 1882 à Sainte Marie). L’usine utilisait des 1871, la locomotive à vapeur ( Corpet louvet) qui reliait à partir de 1936, l’usine de Sainte Marie à Cosmy. Cette liaison fut à l’origine de la construction d’un ouvrage d’art exceptionnel: un viaduc qui avait été construit en 1883 au lieu dit (aujourd’hui) Primerève. L’habitation passe de main en main.

En 1905, l’habitation connaitra un morcellement, c’est ainsi que 27 lots furent vendus. L’un des derniers propriétaires, Jean Baptiste Dulan dit Delan Laventure transforma la sucrerie qui se trouvait en bord de mer en une distillerie en 1919. Il plantait aussi du tabac. Le site devient ensuite la propriété des Domaines. l’Anse Azérot était composée de l’Anse Azérot 1 et l’Anse Azérot 2. L’anse Azérot 1 fut rachetée par Joseph Paul Gros Dubois qui réactiva la distillerie mais c’est son fils (Louis Philippe) qui s’occupait de l’entreprise. Il agrandit la propriété en faisant l’acquisition de l’habitation des Blaisemont (Dans les hauteurs), celle des Enguerrand (emplacement complexe hôtelier) et Delan Laventure (vers Belle Etoile). Il fit construire la maison de maitre qui existe encore.

Le père Toklard fit l’acquisition de l’Anse Azérot 2. La distillerie cessa ses activités dans les années 39/40 au début de la guerre..

Sur sa partie haute, le long de la voie ferrée, se trouvait les cases des travailleurs (anciennes cases des esclaves). On trouvait aussi une gare, lieu de centralisation des livraisons de cannes à sucre de la région (petits colons).

Après la mort de Joseph Gros Dubois 8 Mars 1967), La propriété fut vendue à Mr De Lucy De fossarieu.

Le Four à Chaux de l’Anse Azérot

En se baladant le long des côtes de Martinique, nous découvrons parfois, perdu dans la végétation, les vestiges de fours à chaux dont quelques-uns sont parfaitement conservés. A Sainte Marie, on en a repéré quatre. On a dénombré en 1783 un four à chaux à Sainte Marie puis entre 1785 et 1789, trois fours à chaux. Ils sont tous situés dans la zone Anse Dufour/ La Richer .

Les fours à chaux étaient très nombreux à la Martinique. Il est très difficile d’en évaluer le nombre mais on peut penser qu’il en a existé entre 250 et 300.

On trouve deux fours à l’Anse Azérot, au sud du bourg de Sainte Marie dont un qui est visible à l’entrée de la plage. L’Anse Azérot est située sur une grande chaine de madrépores qui relie la Caravelle au rocher de Pain De Sucre. C’est une réserve de plantes à chaux

Le Four à chaux de l’Anse Azérot se trouve à l’entrée de la plage juste à côté des ruines d’une distillerie.

La chaux est fabriquée à partir de résidus de madrépores ou coraux. Cette matière première est récupérée dans les anses généralement à quelques dizaines de mètres. Madrépores ou coraux sont des matières calcaires. Au départ, le madrépore est une plante marine vivante qui, morte, devient un corail perforé. Avec la lumière et la chaleur, il devient un squelette calcaire qui blanchie. Les coraux sont souvent couverts d’algues et forment des colonnes. La prolifération des madrépores donne naissance à des récifs, barrières ou atolls.

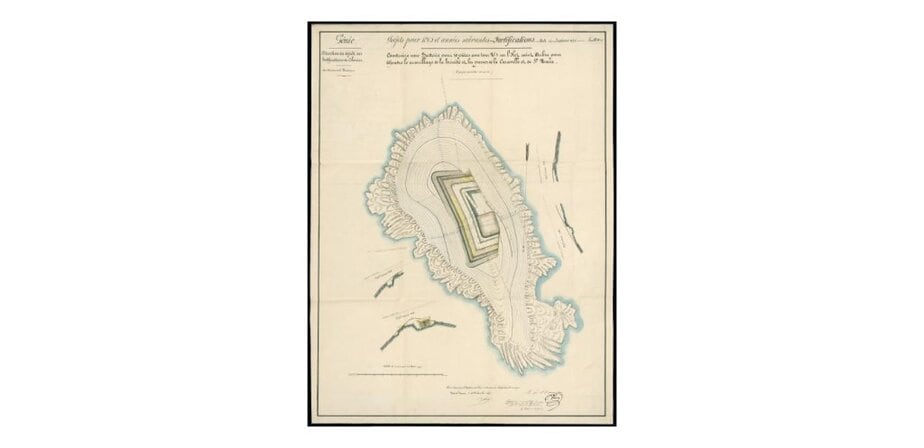

Le premier four à chaux fut construit au début du XVIIIème siècle, par le père Jean baptiste Labat dans le cadre de la modernisation de l’habitation monastique de Fonds Saint jacques.Le four est construit en pierre comme un entonnoir. Les pierres sont reliées entre elles par un mortier. Le fond se rétrécit vers la terre. L’intérieur est ovale. Le four est construit sur un petit monticule ou sur un endroit élevé et aménagé qui permet d’atteindre le bord en hauteur pour charger le four sans utiliser d’échelle. On retrouve un système de marches plus ou moins circulaires. Le four à chaux ressemble à un moulin à vent. On construit le four souvent près d’un cours d’eau (rivière ou mer).

Pour fabriquer de la chaux, on remplit le fond de l’entonnoir de bois sec. On entrepose dessus des buches de bois dur (raisinier, Boïs lézard, châtaignier, oranger). Plusieurs lits de buches sont entreposés avec en alternance une couche de matières calcaires (conques de lambis, madrépores, roches calcaires, …). Entre chacune des couches on plaçait des bandes de fer en les croisant.

Une ouverture située à la base du four permet l’allumage du four et la récupération de la chaux. La combustion dure plusieurs jours. Une fois le four éteint, on attend le refroidissement. On récupère la chaux vive et on stocke la marchandise à l’abris de la pluie. On obtient ensuite une chaux éteinte blanche après brassage et aspersion d’eau de mer puis séchage.

Dans sa collection « Nouveau voyage aux Isles d’Amérique », le père Jean Baptiste LABAT nous fait une description de l’utilisation de la chaux dans la colonie. Pour reconstruire les bâtiments de l’habitation des pères dominicains de Fonds Saint Jacques, à la fin du XVIIème siècle, il fit construire un canot par deux mulâtres charpentiers du bourg de Sainte Marie. Le canot avait une longueur de 29 pieds soit 8,40 mètres pour une largeur de quatre pieds soit 1,22 mètres. Cette barque qui ressemblait à une pirogue était destinée à la pêche et au transport de la plante de chaux (nom qu’il donnait au corail ou madrépore). Le père Labat recruta un jeune homme de la paroisse de Sainte Marie pour pécher les madrépores dans une anse : Ance Sasérot (aujourd’hui Anse Azérot).

Il existait deux manières de pécher la plante à chaux :

- Les occupants de la barque tiraient une corde qui avait été attachée à la plante qui se trouvait en profondeur (moins de trois brasses de profondeur)

- Le pêcheur récupérait directement la plante qui était en surface ou à très faible profondeur dans l’eau.

- On récupérait aussi de la chaux sur la plage (Elles sont cassées et ont dérivées jusqu’à la plage). La plante durcie à l’air.

A l’époque, on utilisait aussi la chaux appelée gingembre, les conques de lambis, les casques, les porcelaines et autres coquillages.,

La chaux récoltée était stockée sur la plage, face au four pour sa transformation..

.Le four à chaux de l’Anse Dufour date de 1868

N° 471- Arrêté autorisant M. Pierre Martineau à établir un four à chaux à Sainte Marie.

Nous, Maitre des requêtes, Gouverneur de la Martinique,

Vu l’arrêté du 3 Janvier 1845, concernant les établissements dangereux , incommodes ou insalubres;

Vu la demande formée par le sieur Pierre Martineau, à I ‘effet d’obtenir I ‘autorisation d’établir un four à chaux sur un terrain situé dans la portion du littoral contiguë à son habitation, dans la commune de Sainte Marie; ledit terrain borné au nord par les sables du rivage , à I ‘est et à l’ouest par le terrain des cinquante pas réservés au besoin au domaine public et dont M. ,Martineau à la jouissance, au sud par la route n°9, conduisant à la Trinité;

Vu les publications faites dans le journal officiel de la colonie et par affiche apposée à la mairie .de Sainte Marie

Vu l’avis du conseil municipal de la commune en date du 26 février 1868 –

Considérant que les formalités prescrites par I ‘article 3 de I ‘arrêté ci-dessus visé ont été accomplies sans qu’aucune opposition ait été formée contre la demande dont il s’agit.

Sur le rapport du Directeur de l’intérieur ;

Le conseil privé entendu,

Avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. M. Pierre Martineau est autorisé à établir un four à chaux à Sainte Marie, sur le terrain ci-dessus désigné.

Art. 2. Le Directeur de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur et au Bulletin officiel de la colonie.

Fort-de-France, le 4 août 1868.

Signé C. RERTIER

. Par le Gouverneur :

Le Directeur de L’intérieur’

§igné G. COUTURIER

Le four à chaux, a fait récemment l’objet d’une réhabilitation grâce au chantier d’insertion « Entre nature et culture » mis en place par l’AMISOP (Association martiniquaise pour l’insertion sociale et professionnelle) en collaboration avec la ville de Sainte Marie. La réhabilitation de cet édifice remet en valeur la richesse historique et patrimoniale de cet espace.L’importance de la chaux se retrouve dans la toponymie. Dans plusieurs lieux en Martinique, on le retrouve : les quartiers Four à Chaux au Lamentin ou au Robert, l’Anse Four à chaux, La Pointe à Chaux à Trinité …

Aller à la plage de l’Anse Azérot et découvrir une partie du patrimoine de la ville de Sainte Marie et de la Martinique est une opportunité à ne pas laisser passer.

L’ilet Saint Aubin

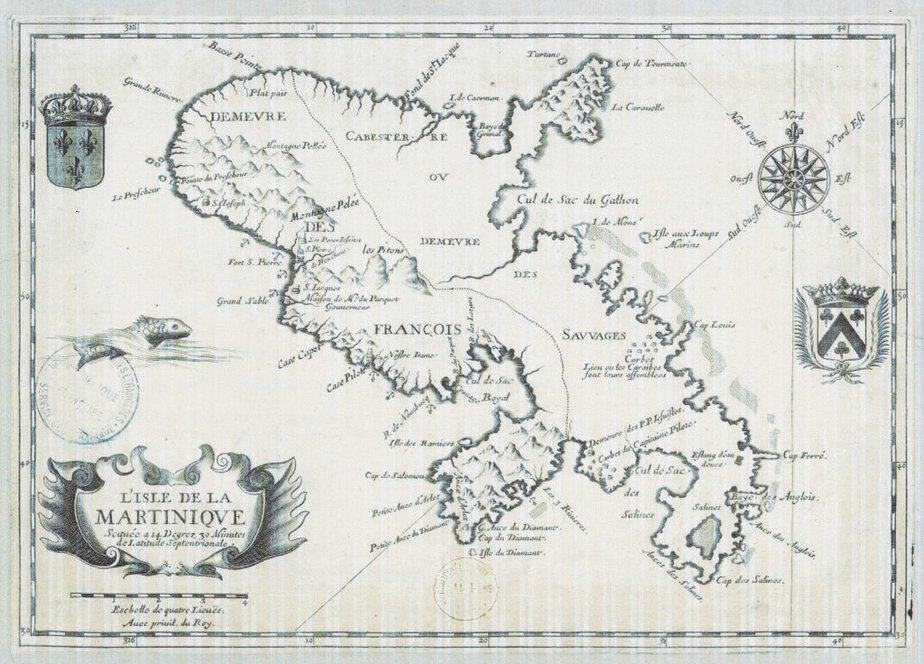

L’îlet Saint-Aubin est situé dans la commune de Sainte-Marie, à quelques distances de l’îlet Sainte-Marie. Il s’appelait autrefois îlet de Caerman ou Kaerman notamment sur les cartes maritimes datant du 18ème siècle. Il doit ensuite son nom aux premiers colons, les Beaupré de Saint-Aubin qui possédaient toutes les terres environnantes en face de l’îlet .

C’est un îlet non-inhabité et doté d’une végétation abondante qui est situé à 1200 m de la cote.

Lorsque les français décidèrent d’occuper le territoire indien qu’est la Martinique, ils craignaient deux choses :

Les kalinagos (habitants de l’ile)

Les trigonocéphales (serpents venimeux)

Pierre Belain D’Esnambuc accompagné d’une centaine d’hommes débarqua en 1635 vers le Carbet. Les colons construisirent un fort, défrichèrent un terrain et plantèrent du manioc et des patates.

Les Kalinagos n’acceptèrent pas la présence de ces envahisseurs et savaient très bien que leur territoire était menacé par ces hommes armés. La guerre entre français et kalinagos fut déclarée. Moins équipés les kalinagos menaient une guerre du type guérilla, attaquant des français qui s’étaient isolés de leur groupe. Malgré le soutien de leurs frères de la Guadeloupe, de La Dominique et de Saint Vincent, les guerriers indiens n’ont pas réussi à stopper l’avancée des soldats français.

Dans leur stratégie conquérante les français conclurent en 1636, un accord de paix avec les indiens et en profitèrent pour s’installer et conquérir de nouvelles terres. Jacques Du Parquet contribua fortement à la mise en place de la société d’habitation et esclavagiste à la Martinique. Les incidents avec les kalinagos se poursuivent : français et indiens s’affrontent.

Ainsi, en 1639 un français fut tué et deux autres furent enlevés dans ce que l’on a appelé la Case de l’espérance lors d’une opération menée depuis la Dominique par les Kalinagos. Duparquet décida de réagir : il fit arrêter celui qui était considéré comme étant l’un des chefs des caraïbes de la région et qui se trouvait sur notre ile : Les français le désignait comme la capitaine Kayerman.

( père Jacques Bouton, Relation de l’Establissement des François depuis l’an 1635 )

Nous avons très peu d’informations sur ce personnage à qui l’on attribue à sa mort, l’âge de 120 ans.

Kayerman fut mis aux fers mais parvint à s’échapper quelques jours plus tard (4 ou 5 jours). Malheureusement, dans sa fuite il fut piqué par un trigonocéphale. Il mourrait entouré des siens. Les kalinagos rassemblèrent les tribus des autres iles avec pour but de venger leur chef mais ils surent que les français étaient au courant de leur projet et s’étaient préparés. Ils abandonnèrent ce projet et libérèrent leurs deux otages. Les français continuèrent à faire venir des colons dans l’ile et à défricher des terres en attendant d’être assez nombreux pour se débarrasser des kalinagos et occuper tout l’ile. Le nom de Kayerman ou Caerman apparait sur des cartes du XVIIIème siècle. L’ilet situé au large de l’Anse Azérot à Sainte Marie, aujourd’hui ilet Saint Aubin porte son nom. Il indiquait l’entrée de Trinité aux navires en provenance du canal de la Dominique. L’hypothèse c’est que ce chef amérindien y avait établi domicile avec son armée.

Les Beaupré De Saint Aubin firent l’acquisition des terres situées face l’ilet. Ils en firent une grande habitation sucrière. Seulement les Beaupré De Saint Aubin étaient des monarchistes et leurs terres furent saisies par la colonie qui en vendit une grande partie à la famille Huygues Despointes. Ils firent construire en 1919 une grande demeure qui prit le nom de Château Despointes puis Château Saint Aubin. L’architecte, un certain Pamphile était inspiré par le style des demeures de La Louisiane. Ce château reste un mystère pour les habitants du coin. On le dit hanté. D’autres habitants du coin considèrent que cette bâtisse abritait des radios amateurs durant la seconde guerre et le bruit de ces radios qu’ils ignoraient surtout le soir restaient un mystère.

Les terres de cette habitation furent peu à peu morcelées et revendues à des petits planteurs. Une partie des terres est aujourd’hui exploitée par l’usine de Sainte Marie. Le domaine de Saint Aubin représente environ deux hectares. Il est depuis un hôtel de tourisme. Aujourd’hui L’ilet Saint Aubin est sur le territoire de Trinité alors que le domaine de saint Aubin est sur le territoire de Trinité. Les limites des deux communes auraient évolué. La politique serait passée par là.

Lerandy Luc

Laisser un commentaire